Videos

Klänge der Musik

- wer möchte sie halten?

Öffne die Hand und nimm sie zu dir.

Bruno Stephan Scherer * 1929

Musik und bildende Kunst oder Naturimpressionen künstlerisch zusammengefügt, dass sie eine überraschend neue Einheit bilden:

Nicht nur die musikalische Sprache der Epoche, nicht nur des jeweiligen Komponisten, sondern die emotionale Aussage jeden Stücks wird von dem anderen Genre der bildenden Kunst oder des Naturfilms aufgegriffen. Dies erfolgt nicht in platter Form, sondern spürt die inneren Zusammenhänge auf. Ein besonderes „you tube“, das sich auf den Aussagekern konzentriert.

Viel Freude beim Anhören und Anschauen in der Hoffnung, dass sich die eine oder andere neue Welt für Sie erschließt!

|

|

Ludwig van Beethoven, Arietta aus: Sonate Nr.32 c-Moll https://www.youtube.com/watch?v=V3aFL4sz7PQ Animation: Uli Kürner (http://www.ulikurner.nl). |

|

|

Franz Schubert, Andante aus: Sonate Nr.4 A-Dur op.posth. 120 DV 664 https://www.youtube.com/watch?v=2TvJrDNEAOg Animation: Volker Behrens |

|

|

Frédéric Chopin, Auszug aus Polonaise Nr.5 fis-Moll op.44 https://www.youtube.com/watch?v=fPkioLbMsDs Animation: Volker Behrens |

|

|

Claude Debussy, The snow is dancing aus: Children’s Corner https://www.youtube.com/watch?v=yYzY2FvSSLA Animation: Rolf Ketteler |

Die Faszination des Pendels

Carpe diem

HORAZ (65 V.CHR. - 8 CHR.)

|

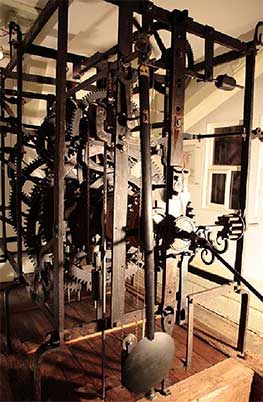

| Pendeluhr Altes Rathaus Esslingen |

AUSSERMUSIKALISCHE KONSTANTEN IN MEINEM LEBEN.

DIE FASZINATION DES PENDEL

Die Uhr ist allgemein bekannt als Zeitmesser. Sie zeigt als Quarzuhr heutzutage sekundengenau

die jeweilige Uhrzeit an: als Armbanduhr, auf dem Handy, Smartphone, iPhone, auf dem

Armaturenbrett im Auto etc. unterwegs, als Wanduhr, seltener als Tischuhr, noch seltener als

Standuhr neben Weckern und elektrischen Geräten im häuslichen Bereich.

Selten wird die Zeit, die sie anzeigt, in ihrem Wesen erkannt und bewusst als etwas Vergängliches

registriert. Zwar wird sie deutlich wahrgenommen, wenn man einen dringenden Termin hat und

durch Ereignisse vielfältiger Art an der pünktlichen Einhaltung gehindert wird. Doch der Augenblick,

die Minute, die Stunde, der Tag oder das Jahr vergeht häufig, ohne dass man es bemerkt.

|

|

|

| Es gibt ein sehr probates Mittel, die Zeit zu halten am Schlawittel: Man nimmt die Taschenuhr zur Hand und folgt dem Zeiger unverwandt, |

Jedoch verträumst du dich ein Weilchen, so rückt das züchtigliche Veilchen mit Beinen wie der Vogel Strauß und heimlich wie ein Puma aus. |

| Sie geht so langsam dann, so brav als wie ein wohlgezogen Schaf, setzt Fuß vor Fuß so voll Manier als wie ein Fräulein von Saint-Cyr. |

Und wieder siehst du auf sie nieder; ha, Elende! - Doch was ist das? Unschuldig lächelnd macht sie wieder die zierlichsten Sekunden-Pas. |

| (Christian Morgenstern 1871 -1914, Die Zeit, aus: Palmström 1910) | |

Der Blick zurück ist durchwegs bei Feiern jeder Art üblich. Wahrscheinlich ist es eine uneingestandene unterschwellige Scheu, sich die Bedeutung des Ablaufs der Zeit klarzumachen. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo die Mode-Formulierung „Mein Gott, wie die Zeit rennt“ en vogue ist, wird nur das rasante Tempo zur Kenntnis genommen, die eigentliche Bedeutung des Unwiederbringlichen des gerade gelebten Moments oder gar der Ablauf des eigenen Lebenszeit mehr oder weniger bewusst verdrängt. Nicht nur die Philosophen, Dichter und Denker habe das Phänomen Zeit in seiner ambivalenten Wirkungsweise beschrieben, auch der ganz normale Mensch empfindet die zwei Seiten der Zeit: bei einem Glücksmoment als viel zu kurz, auf dem Krankenlager unerträglich lang, um nur zwei Extrembeispiele zu nennen.

Werd ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! Du bist so schön! / Dann magst du mich inFesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde gehn!

J.W. von Goethe (1749 - 1832) Faust I

auch eine Konstante:

das alte Schiedmayer Klavier,

auf dem Christian Elsas begann, heuteMir wurde die Kostbarkeit der Zeit schon sehr früh bewusst; ich hatte bereits seit meinem 12./ 13. Lebensjahr kleine Zettelchen zuerst auf dem alten Schiedmayer Klavier, später auf dem Notenpult meines ersten Flügels stehen, wo ich mir notierte, was für ein Musikstück ich für die Schulfeiern, wenig später bereits dann für Konzerte vorzubereiten hatte und in welchen Zeitdistanzen ich dies einüben wollte.

Auch mit der anderen Seite der Zeit, der Vergänglichkeit, wurde ich schon als kleiner Junge konfrontiert, als mein geliebter Klavierlehrer Musikdirektor Alfred Melchers starb. Auch die immer schwächer werdenden Kräfte meines Vaters blieben mir nicht verborgen, zumal ich durch mein ungewöhnlich enges Verhältnis zu ihm besonders sensibilisiert war.Ich wundere mich oft darüber, wie leichtfertig man um Zeit bittet und sie anderen gewährt. Es ist gleichsam, als wenn um ein Nichts gebeten wird.Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v.Chr. – 65 n. Chr.)

So war es kein Wunder, dass der Zeitmesser, die Uhr, schon seit frühester Jugend eine enorme Faszination auf mich ausübte, erst im Pfarrhaus in Remscheid die Wohnzimmer-Uhr, die mir mit ihrem außerordentlich warmen Schlag ein Gefühl der Geborgenheit gab, wie der Regulator, der im Arbeitszimmer meines Vater hing und mich durch seinen schnarrenden Halbstunden- und Stundenschlag an Gruselmärchen erinnerte. Nach dem Umzug nach Marburg erhielt der Regulator auf meinen Wunsch Einzug in mein Kinderzimmer, während die Wohnzimmer-Uhr auch im Marburger Wohnzimmer bis zum Tode meiner Mutter hängen blieb. – Es blieb also zu Anfang in Marburg alles beim Alten in meinem Verhältnis zu den Uhren. Doch schon bald nahm der Schlag des Pendels für mich immer mehr an Bedeutung zu in seinen zwei Komponenten: als Symbol der Kostbarkeit des Augenblicks und der Vergänglichkeit.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v.Chr. – 65 n. Chr.)

Als ich dann das Elternhaus verließ, und ein eigenes Haus bezog, nahmen auch nach und nach Uhren dort Einzug.

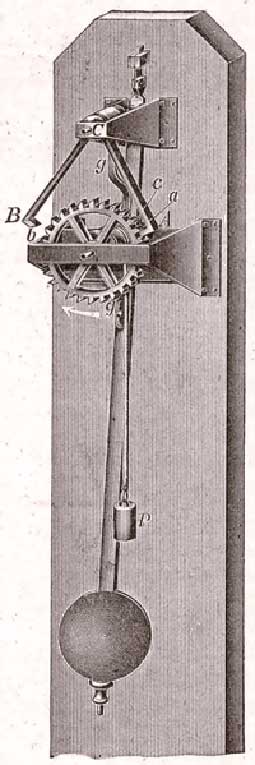

Prinzip des Mechanismus

einer PendeluhrDie erste war die „Trompete“, eine Elsässer Standuhr, die ihren Namen dadurch erhielt, weil ich sie aus dem Trompeter-Museum in Bad Säckingen erwarb, einem Uhrenmuseum, wo ich im oberen Stockwerk in dem dortigen Konzertsaal seinerzeit einen Klavierabend gab. Schon einige Monate vorher hatte ich mir verschiedene Standuhren angeschaut, weil ich mir eine als Weihnachtsgeschenk gönnen wollte, davon aber Abstand nahm, weil ich die, die mir gefielen meinem Portemonnaie nicht zumuten wollte.

Wie der Erwerb vonstatten ging, ist eine Geschichte, die ich dem Leser dieser Zeilen nicht vorenthalten möchte.

Als ich zur Probe im Uhrenmuseum erschien, bewunderte ich eine sehr hohe alte Standuhr mit einem „musikalisch geformten“ Cellobauch, die sich als Einzelobjekt abgestellt im Gang befand, der zur Treppe des Obergeschosses führte, wo ich zwei Stunden später meinen Klavierabend geben sollte. Die Mitarbeiterin, die mich bei der Probe und während des Konzerts betreute, sagte zu meiner Überraschung, dass diese zu verkaufen sei. Ich fragte nach dem Preis, sie wusste ihn nicht, bot aber an, den Direktor, der das Konzert nicht besuchte, während meines Spiels zuhause anzurufen, den Preis zu erfragen und ihn mir nach der Veranstaltung mitzuteilen, was ich gerne annahm. Er war erstaunlich niedrig, da es sich zum einen um eine Elsässer Uhr handelte, die einen nicht sehr hohen Marktwert hat, zum anderen, weil dem Direktor die Uhr im Wege stand und er sie möglichst bald verkaufen wollte. Ich fand das Angebot verführerisch, nur war ich skeptisch, ob ich sie wegen ihrer Höhe, die deutlich über normalen Zimmerhöhen liegt, überhaupt würde stellen können. Ich rief sofort zuhause an und erfuhr, dass die Deckenhöhe gerade so ausreichend für die Uhr sei. Da ich unter Zugzwang stand, willigte ich noch an diesem Abend in den Kauf ein und bat, diese bis zum Transportieren für mich zu reservieren, wofür dann einige Wochen später wegen ihrer Länge ein Transporter gemietet werden musste. – So zog die erste eigene Uhr ein, die ich ja haben „musste“, da es sich um eine Uhr aus dem Elsass handelt, woher meine Familie stammt.

Bei Besuchern und insbesondere bei Kammermusikpartnern bei Proben in meinem Haus ist sie nicht immer beliebt: ihr Pendelschlag ist laut und ihr Halbstunden- und Stundenschlag, dazu nach zwei Minuten noch eine Repetition für die, die den Stundenschlag nicht richtig gezählt haben, ist durchdringend und erinnert an das Herunterlassen einer alten Bahnschranke. Bei Hauskonzerten gab es immer wenigstens einen Besucher, der das Pendel anhielt; wenn Kammermusikpartner bei mir übernachteten, gab es häufig einen, der darum bat, die Uhr über Nacht anzuhalten. Für mich ist das Haus leer und tot, wenn die Uhr steht.

Im Laufe der Zeit stieß ich auf den Konzertreisen auf das eine und andere Objekt, das mich interessierte, ich mir gut in meinem Haushalt vorstellen konnte und für das ich den geforderten Preis zu zahlen bereit war.

So zogen immer wieder weitere Uhren bei mir ein. -

Doch wurde ich nicht Sammler von mechanischen Uhren im üblichen Sinne, wo ja der Markt- und Seltenheitswert den Ausschlag zum Kauf gibt. Mir ist eine Kopie genauso recht; das Auswahlkriterium besteht neben dem Klang des Gongs (Halbstunden- und/oder Stundenschlags) ausschließlich in ästhetischen Empfindungen, der Originalität der Form, der liebevollen Gestaltung des Gehäuses.

Mein intensives und sehr persönliches Verhältnis zu alten Uhren ersieht man auch daran, dass meine Uhren alle einen Namen tragen, der sich häufig auf den Klang bezieht, gelegentlich auch auf Erwerbsumstände oder Menschen, mit denen sie in Verbindung standen und denen ich mich besonders verbunden fühle.

Mittlerweile sind auch „Die Schnarrende“ und die alte Wohnzimmeruhr aus meinem Elternhaus, die jetzt „Der Gong“ heißt, bei mir eingezogen.

Korf erfindet eine Uhr,

die mit zwei Paar Zeigern kreist

und damit nach vorn nicht nur,

sondern auch nach rückwärts weist.Zeigt sie zwei, somit auch zehn;

zeigt sie drei, somit auch neun;

und man braucht nur hinzusehn,

um die Zeit nicht mehr zu scheun.Denn auf dieser Uhr von Korfen,

mit dem janushaften Lauf,

(dazu ward sie so entworfen):

hebt die Zeit sich selber auf.Palmströms Uhr ist andrer Art,

reagiert mimosisch zart.Wer sie bittet, wird empfangen.

Oft schon ist sie so gegangen,wie man herzlich sie gebeten,

ist zurück - und vorgetreten,eine Stunde, zwei, drei Stunden,

je nachdem sie mitempfunden.Selbst als Uhr, mit ihren Zeiten,

will sie nicht Prinzipien reiten:Zwar ein Werk, wie allerwärts,

doch zugleich ein Werk - mit Herz.(Christian Morgenstern 1871 - 1914,

Die Korfsche Uhr, aus: Palmström 1910)(Christian Morgenstern 1871 - 1914,

Palmströms Uhr, aus: Palmström 1910)

Meine Hunde und Uhren sind deshalb wichtige Pole in meinem Leben, da sie mir helfen, den sehr anstrengenden, manchmal auch durch persönlich verletzende Ereignisse besonders belastenden Alltag zu meistern. Sie geben mir ein gutes Stück innere Ruhe und Balance, um die Unsicherheit und Unberechenbarkeit zu ertragen, die der Beruf einen freien Künstlers nun einmal zwangsläufig mit sich bringt.

P.S. Deshalb die zwei auf den ersten Blick verwirrenden und überflüssig erscheinenden Punkte (Uhren und Hunde) im persönlichen Teil meiner Website, die sich dadurch hoffentlich erklären und das freundliche Interesse des Lesenden erwecken.

Mein Balsam für die Seele - Hunde

Ein Tier macht dem Herzen wohl.

Walther von der Vogelweide (1170 – 1230)

|

| Godot Foto: Arno Rielat |

Bereits in frühester Jugend hatte ich den Wunsch, einen Hund an meiner Seite zu haben, da mich die enge Verbindung zwischen Mensch und Tier, die ja bei Hunden besonders ausgeprägt ist, faszinierte. – Leider waren meine Eltern und meine zwei Brüder nicht bereit, die damit verbundene Verantwortung sowie Kosten und Zeitaufwand mitzutragen. Dazu kam, dass meine Mutter, wie sie selber augenzwinkernd erzählte, bereits in ihrer Schulzeit den Spitznamen „Anneliese die Bazillenfürchtige“ hatte. So wurde mir nur ein Goldhamster konzediert, der mir in seinem kleinen Kasten mit Laufrädchen aber so leid tat, dass ich die nicht mehr benötigte Kinderbadewanne zum größeren Areal umfunktionierte, wo der Hamster immer, wenn mein Vater mit der Zigarre dort vorbeikam, aus seinem Häuschen herauskam, um ihn zu begrüßen.

Durch meinen Halbbruder Willfried, der immer Rauhaardackel hatte, war aber trotzdem auch in meiner Jugend ein Kontakt mit Hunden vorhanden; wenn er verreiste, übernahm ich komplett die Pflege für das Tier. Die Eigensinnigkeit dieser Spezies lernte ich dadurch hautnah kennen. So wurde z.B. nach langem abendlichem Spaziergang, der freudig angenommen wurde, kein Würstchen abgesetzt. Am nächsten Morgen fand ich regelmäßig dieses als Fanal mitten auf dem Küchenboden als Hinweis, dass ich zwar nett, aber nicht seine vermisste Bezugsperson sei.

So wurde mein Wunsch, selbst einen Hund zu haben, erst Realität, als meine spätere Frau in mein Leben trat und in unsere Beziehung ihren schwarzen, verspielten Mischling Godot mitbrachte. Ich wurde von Godot angenommen und wir machten zu unser beider Vergnügen alle möglichen Spielchen, wobei er besonderen Spaß an theatralischen Effekten entwickelte, so dass meine Tante, gerade zu Besuch, amüsiert kommentierte, als Godot bei einem solchen „Theaterstück“ die Wendeltreppe begeistert herunterrannte und fast die Kurve verfehlte: „Der Magier Christian ist wieder in Aktion.“. –

|

| Mona und Lisa Foto: Christian Elsas |

Nach dessen Tod konnte ich mich längere Zeit nicht zu einem neuen Hund entschließen. Hundenot bei einem Türken, der bei einem Besuch in seiner Heimat eine Straßenhündin mitgebracht hatte, sich aber plötzlich sieben weiteren blinden Passagieren gegenübersah und nicht wusste, wohin damit, machte mich dann aber gefügig. Bei der Meute jungen, quirligen, noch tapsigen Lebens konnte ich nicht nein sagen und so fuhr ich mit zwei Mischlingen aus Retriever/ Collie/ Schäferhund – dem Größten und Dicksten und einem Zurückgebliebenen – wieder nach Hause. Ich nannte sie Mona und Lisa. Mona war, obwohl sie eine kleingewachsene Statur hatte, sehr kämpferisch, verteidigte Haus und Hof sowie unterwegs auf den Konzertreisen das Auto vorbildlich.

Lisa wuchs zu einer ungewöhnlichen Schönheit heran, elegant und ausgewogen in Körperform mit federndem Schritt, die überall Aufsehen erregte, wenn wir zusammen auftraten.

Eine Begebenheit sei hier humorvoll am Rande erwähnt. Ein Hundehalter, ganz auf Rassehunde fixiert, sprach mich spontan auf Lisa an. Ich antwortete mit todernster Mine, dass dies ein „Leonardo“ sei. Er äußerte verwundert, dass er diese Rasse gar nicht kennen würde. Meine Antwort: „Diese Rasse ist sehr selten, sie ist einzigartig“, was er irritiert und kopfschüttelnd zur Kenntnis nahm.

Während Mona Fremden gegenüber misstrauisch war, sogar aggressiv werden konnte, war Lisa, genau das Gegenteil, zu Jedermann freundlich, sensibel und musikliebend. Sie legte sich, wenn ich Klavier spielte, sofort mitten unter den Flügel. Ich fürchtete, dass ihr feines Gehör dadurch Schaden nehmen könnte und forderte sie auf, einen Platz auf dem weichen Teppich neben dem Flügel einzunehmen. Doch Lisa, sonst sanftmütig, beharrte auf ihrem Lieblingsplatz zum Musikhören mitten unter dem Flügel. Sie war lebenslang ungewöhnlich eng mit mir verbunden.

|

|

| Lisa Foto: Christian Elsas |

Mona Foto: Christian Elsas |

Ihr Ende hatte eine merkwürdige Parallele zu der Geschichte in dem berühmten Werk des griechischen Dichters Homer, der „Odyssee“, wo ja der alte Hund Argos beschrieben wird, abgemagert, halb verhungert, unbeachtet von Jedermann, der auf einem Misthaufen liegt, auf die Heimkehr seines Herrn Odysseus treu wartet und ihn offensichtlich einzig das Warten am Leben erhält. Als Odysseus endlich heimkehrt, ist es nur der Hund, der ihn erkennt: er erhebt sich auf seinem Misthaufen, begrüßt den langersehnten Herrn und stirbt. Ähnliches erlebte ich mit Lisa: normalerweise war sie immer dabei, auch auf den Konzertreisen. Da sie aber bereits krebskrank und schon zweimal operiert worden war, unternahm ich eine längere Auslandsreise mit Rücksicht auf sie allein. Als ich zurückkehrte, freute sich der Hund unbändig; wenige Stunden später starb sie. Auch bei ihr also der lebenserhaltende Wunsch, den geliebten Herrn noch wiederzusehen und dann beruhigt zu sterben, wie von Homer beschrieben. Enger kann die innere Bindung eines Tiers an einen Menschen wohl kaum sein.

Nachdem Mona weniger als zwei Jahre später auch starb, war es wieder Hundeelend, das mich auf den Plan rief, um nach angemessener Trauerzeit zwei Hunde aus dem Auslandstierschutz aufzunehmen, um zumindest ein Zeichen gegen das sinnlose Töten von Streunern im benachbarten Ausland zu setzen und für diese beiden Geschöpfe „die Welt zu ändern“. Ich entschied mich dieses Mal für die Unterstützung von Aktivitäten in Rumänien und Spanien, wo vor Ort Hunde aus der Tötung gerettet und Kastrationsprojekte durchgeführt werden. Ich übernahm in diesem Fall die Namen, die sie von der jeweiligen Tierschutzorganisation (Fellchen in Not e.V. fellchen-in-not.de/ Finca Lucendum lucendum-animals.org) bekommen hatten.

|

| Isabelle Foto: Ingrid-Dorothea Elsas |

So zog die liebevolle, wunderschöne, ruhige Isabelle, eine rumänische Straßenhündin und der temperamentvolle, aber gleichzeitig mit hochsensiblen Antennen ausgestattete Podenco-Mischling Moses aus Spanien bei mir ein, beide außerordentlich intelligente Wesen, die ihre Aufgaben der Bewachung von ihrem Haus, Grundstück und Auto sehr ernst nehmen.

Wieder war es ein Hund, der sich von meinem Klavierspiel angezogen fühlte und eine sehr enge Beziehung zu mir aufbaute, Isabelle, die in ihrem Vorleben als Streuner sicherlich niemals mit klassischer Musik in Verbindung gekommen war. Sie hört offensichtlich so aufmerksam zu, dass sie den Schluss eines im Repertoire befindlichen Stückes auch nach mehreren Monaten sofort wiedererkennt und mit einem freudigen „ho-ho-ho“ kommentiert (also wie beim Loriot Sketch „Der sprechende Hund“), wie ein „Bravo“ in einem Konzert.

|

| Moses Foto: Ingrid-Dorothea Elsas |

Doch auch der Spanier Moses ist auf seine Art eng mit mir verwachsen. Wenn es mir einmal nicht so gut geht, spürt er dies, ohne dass ich ein Wort darüber verliere, sofort. Er kommt zu mir, gibt Füßchen, springt mich freudig an, macht den Clown etc., um mich aufzuheitern oder setzt sich mit Hängeöhrchen und traurigem Gesicht zu mir, sieht mich an mit dem Blick „Christian, ist doch alles nicht so schlimm“ und beruhigt sich erst, wenn ich ihn streichele und freundlich mit ihm spreche.

Die Kommunikation zwischen Hund und Mensch, die ja mit wenigen Ausnahmen rund um die Uhr aufgrund meines Berufes, selbst auf den Konzertreisen gegeben ist, ist dadurch ungewöhnlich intensiv; Isabelle hat dafür sogar extra leise Töne in verschiedenen Höhenlagen entwickelt, die sie beantwortet haben möchte, wofür ein „ja Isabelle“ durchaus ausreicht.

Durch die Rettungsaktion aus der Tötung ist ein wunderbares Geschenk erwachsen: zwei eng mit mir verwachsene Hunde, die mich durch Höhen und Tiefen in meinem ungewöhnlichen Leben unbeirrbar begleiten und mir helfen, den manchmal nicht einfachen Alltag lebensfroh zu meistern.

Moses und Isabelle auf Konzertreise Foto: Ingrid-Dorothea Elsas

Ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten.

(chinesisches Sprichwort)

P.S. Deshalb die zwei auf den ersten Blick verwirrenden und überflüssig erscheinenden Punkte (Uhren und Hunde) im persönlichen Teil meiner Website, die sich dadurch hoffentlich erklären und das freundliche Interesse des Lesenden erwecken.

Dank

Wohin du auch gehst,

du wirst Spuren hinterlassen....

An dieser Stelle gilt meine Dankbarkeit natürlich zu allererst meinen Eltern, die mir zwar aus Unerfahrenheit und Unkenntnis mit den Gegebenheiten des „Musikmarktes“ – woher sollten sie es wissen?? – nicht meinen Weg ebnen oder mich in die richtigen Bahnen für eine professionelle Musikerkarriere lenken konnten, aber meine Wünsche immer unterstützt haben, mir niemals Steine in den Weg legten – sieht man einmal von ihrem Beharren auf einem „vernünftigen Schulabschluss“ ab. Damit hatten sie natürlich Recht, was ich aber als Kind und Heranwachsender nicht wirklich akzeptieren konnte. Alles was mit Schule zusammenhing war mir immer lästig, wollte ich doch die Zeit lieber nutzen, um Klavier zu spielen. Mein Vater half, indem er die Griechisch- und Lateinübersetzungen für mich machte, mir dann die Vokabeln auf kleinen Zetteln mundgerecht zum Lernen separat aufschrieb, damit ich mehr Zeit für meine Tasten hatte.

|

| Vater Elsas macht Griechisch und Lateinhausaufgaben für seinen Sohn Christian |

|

| ...letztendlich muss Christian aber die Vokabeln selber lernen |

Wenn andere Kinder im Garten tollten, wollte ich lieber ans Klavier. Ein höchst merkwürdiges Kind! Abbitte leisten muss ich bei meinen Brüdern, die bei dem ständigen Klavierspiel auch noch lernen mussten. Dank dafür, dass sie es ertragen und mich haben machen lassen, auch wenn es sicherlich nicht immer so ganz einfach mit mir war.

Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.

Wilhelm Busch (1832 - 1908), Dideldum! Der Maulwurf 1872

Letztendlich, aus heutiger Sicht betrachtet, haben wohl auch meine Gymnasiallehrer Verständnis für meine Andersartigkeit aufgebracht.

Meine Dankbarkeit gilt aber auch meinem ersten Lehrer, Musikdirektor Melchers und meinem Musiklehrer Heinrich Will am Gymnasium, die beide die menschliche Größe aufbrachten, mich an einem bestimmten Punkt von sich wegzuschicken, weil sie mir nach eigener Aussage nichts mehr beibringen konnten

und mich in andere Hände wiesen.

Dankbar bin ich, dass sie mir den Acker gaben, wo meine Liebe zur Musik Früchte tragen konnte, dass sie mir die Ehrfurcht vor der Kunst ins Herz pflanzten und mich „anders“ sein ließen.

Daneben möchte ich in dieser Stelle auch Prof. Leopolder, Prof. Weigmann, Prof. Agosti und Prof. Neuhaus danken:

Prof. Leopolder, dass er mich die Ehrfurcht vor der Komposition und das genaue Studium der Partitur lehrte; Prof. Weigmann, selbst ein fanatischer Kammermusiker, dass er seine Begeisterung auch auf mich übertrug und mich lehrte, genau auf die anderen Instrumente zu hören und auf Klangbalance zu achten; ein f ist nicht immer gleich laut, es variiert je nach Zusammenhang: bei einer Begleitfigur ist es u.U. nur mezzopiano oder mezzoforte, je nach der Art des Instruments, dessen Soloaussage gerade begleitet wird; Prof. Agosti und Prof. Neuhaus verdanke ich wertvolle Einblicke in die italienische und russische Klavierschule.

|

| Foto: Gottfried Heinrich |

Dank gilt auch meinem Lehrer Prof. Hans Leygraf, bei dem ich mein Konzertexamen ablegte. Er nahm mir nicht meine große Liebe zur Musik durch technischen Druck, sondern erkannte meine sehr ausgeprägte, eigenwillige, aber auch sensible, ganz und gar individuelle Musikalität, meinen unbedingten Willen zum musikalischen Ausdruck und förderte dies vehement. Da ich zum damaligen Zeitpunkt bereits eine ganze Menge an Konzerterfahrung gesammelt hatte, legte er den Schwerpunkt seines Unterrichts in meinem Fall auf Bühnenpräsenz und Formung der musikalischen Persönlichkeit, wo er auch gerade durch meine Andersartigkeit gute Marktchancen für mich sah.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch meiner Frau für jeden gemeinsam gelebten Tag konstruktiver Zusammenarbeit.

Ein besonderer Dank gilt hier noch meiner Mutter, die mich, nachdem mein Vater gestorben war, als ich 20 Jahre alt war, 17 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen, durch die Tage des Zweifelns und des Erfolgs begleitet hat und fest an meiner Seite stand.

Daneben gilt mein Dank einigen, hier nicht näher bezeichneten Menschen, allerdings möchte ich noch die jüngste Schwester meiner Mutter separat erwähnen, die meinen Lebensweg mit wachem Interesse und wahrer Anteilnahme in guten, wie in schlechten Zeiten begleitet, mitgeht, mich ggf. auffordert, unbeirrt meinen Weg weiterzugehen und mir in jeder Hinsicht eine wertvolle Stütze ist.

Und abschließend noch etwas, was kaum zu glauben ist: Nirgends, wo ich bislang wohnte, haben sich Nachbarn, ob Jung oder Alt, vor, hinter oder neben mir – und nicht nur die direkten! – jemals über mein Klavierüben beschwert. Ich hörte, dass es ihnen durchaus nicht verborgen bleibt und war erschrocken darüber, weil es, wie bei vielen Künstlern üblich, häufig bis in die frühen Morgenstunden geht. Sie beteuerten im Gegenteil immer, dass es sie nicht stört. Geradezu gerührt bin ich, dass es nicht wenige zum Einschlafen sehr schön finden und einige in der Sommerzeit deshalb extra die Fenster nachts weit geöffnet lassen.

Ganz herzlichen Dank meinen Nachbarn für diese mich beglückende und befreiende Erfahrung!

Das sah beispielsweise Eduard Hanslick um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert ganz anders:

In irgend eine wichtige Arbeit oder ernste Lectüre vertieft, der Ruhe bedürftig,

oder nach geistiger Sammlung ringend,

müssen wir wider Willen dem entsetzlichen Clavierspiel neben uns zuhören;

mit einer Art gespannter Todesangst warten wir auf den uns wohlbekannten Accord,

den das liebe Fräulein jedesmal falsch greift; wir zittern vor dem Laufe,

bei welchem der kleine Junge unfehlbar stocken und nun von vorn anfangen wird. [...]

Eduard Hanslick (1825 – 1904), Ein Brief über die „Clavierseuche“, in: E. Hanslick, Aus neuer und neuester Zeit. Der Modernen Oper IX. Theil. Musikalische Kritiken und Schilderungen, Berlin 1900